|

2011年6月28日掲載 2011年6月28日掲載

|

|

|

|

瓢箪山駅近くの山すそに、かって大きな古代寺院があったというのです。土地の人は、「昔、ここにお寺があった」と言い伝えてきました。近年の発掘の結果、確認された遺跡の重要性が認められて2008年(H20)に国史跡に指定されました。いまだ知る人の少ない幻の寺の実像に迫ります。

|

発掘を終え、静かに眠っている遺跡 & 遺跡から山手を眺める |

発掘現場は・・・

発掘の現場は、市内河内

町。瓢箪山駅と枚岡駅の間で、電車が大きくカーブする

内側にちらっと見えます。徒

歩で、瓢箪山駅から北東に

10分のところにあります。

|

赤いポイントが遺跡の場所 クリック:拡大 |

|

今も不明な寺の名・・・土地の人は「こんでら」と

|

古くから、このあたりの水田や畑から古い瓦が出てきて、土地の人は、「こんでら」とい

うお寺があったといい伝えて

きました。

今日、「こんでら」とは、『河

内寺』のことだと考えられています。しかし、文献からも、発

掘からも寺の名の手がかりは出てきません。そこで、研究者は、この遺跡を河内寺跡とせずに、『河内寺廃寺跡』と名づけることにしました。

※ここでは、以降、便宜的に『河内寺』を使います。

|

教育委員会作成のパンフレット |

|

建てられたのは飛鳥時代後半!

発掘の結果、一番古い瓦は飛鳥時代の特徴がありました。どうやら、7世紀半ばから末にかけて建てられたようです。

|

素弁八葉蓮華紋 軒丸瓦 埋蔵文化財センター提供 |

仏教伝来が6世紀半ばで、最古の本格寺院である法興寺(のちの飛鳥寺)が6世紀末といわれています。

そんな日本の仏教興隆の初期に、古代寺院がここにあったことが明らかとなりました。

|

|

昨年、奈良では平城京遷都(西暦710年)『1300年祭』が催されていましたが、この寺院の創建は、その平城遷都をさらにさかのぼります。当時、東アジアは動乱の渦中にあり、大和政権も内政や外交で揺れに揺れていました。

|

壬申の乱・瀬田橋の戦い

復元模型(奈良万葉文化館) |

乙巳(いっし)の変(蘇我入鹿が中大兄皇子と中臣鎌足に討たれる)や白村江の大敗、壬申の乱など、まさに大乱の時代でした。しかし、隋や唐にならって律令制を整え、一流の文化国家をめざそうとする悲願が底流にありました。『河内寺』が建てられたのは、大陸から伝来した仏教が興隆していく時代でした。 |

|

ここは、河内の中の河内

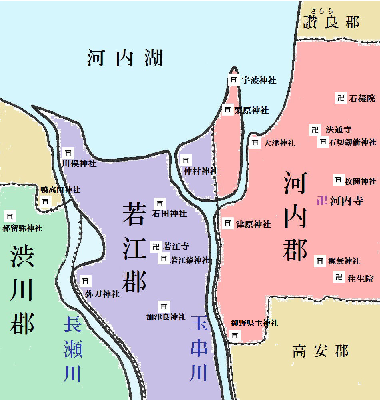

古代の畿内は、大和、山城、摂津、河内の四カ国と定められていました。古代河内國は、かなり広い範囲です。今の市域でいうと、北は交野市から、南は羽曳野市あたりまでで、14郡ほどに分かれていました。河内郡はその中の一つです。

|

河内町付近は、古代の河内國・河内郡の大宅郷(おおやけごう=公けに通じる)にあたり、河内郡衙(ぐんが・郡の役所)が置かれていたようです。

湖畔を南北に移動する道と、生駒を越えて奈良と行き来する東西の道が発達し、河内湖や大和川を利用した水上交通も便利な要衝の地です。

まさに、河内の中の河内といったところ。 |

藤井直正著『東大阪の歴史』松藾社 古代の東大阪より

クリック:拡大 |

|

本格的な寺院建築

また、遺構の発掘から、四天王寺式伽藍の本格寺院であったこともわかりました。

最新技術を駆使し、今までにない巨大な建物が出現したことになります。竪穴住居に住む当時の庶民たちにとって、びっくりするような超近代的な建物だったでしょう。

|

四天王寺式伽藍配置図 |

|

西側から見た現在の四天王寺 ウイキぺディアより |

どんな人たちが建てたの?

このような立派な寺院を建てるには、大陸の高度な技術、豊富な労働力と資材が必要です。一体どんな勢力がこれを成し遂げたのでしょうか?後編では、『河内寺』を建てた勢力に迫ります。

<参考文献> 『東大阪の歴史』 藤井直正著 松藾社

『国史跡 河内寺廃寺跡』 東大阪市教育委員会編

『渡来人とのであい』 東大阪市郷土博物館編

『縄手郷土史』 縄手中PTA広報紙連載 荻田昭次著

幻の古代寺院『河内寺』<後編> を見る ← クリック

|

|

取材から

河内寺という寺があったことと、その遺構が、国史跡に指定されていることを最近知った。東大阪では、日下遺跡と、鴻池新田会所についで三番目ではないか。

そんな大切な遺跡のあることをみなさんにぜひお知らせしたい。今回の取材で、貴重なアドバイスをいただいた市立埋蔵文化財センターの勝田邦夫さんと、市教委文化財課の菅原章太さんに感謝申し上げる。

レポート:楢よしき

|

東大阪市立埋蔵文化財センター勝田邦夫さん

|

|

トップページに戻る トップページに戻る |

|

|